金年会,金年会体育,金年会体育app,金年会体育官方网站,金年会注册,金年会最新入口,金年会APP中国传媒大学播音主持艺术学院成立于1996年,其前身是北京广播学院播音系,是中国最早建立培养播音主持专业人才的教育基地,也是我国广播电视语言传播研究基地。

1963年,北京广播学院正式设置中文播音专业。经过60多年的积累和建设,学院形成了特色鲜明、独树一帜的播音主持专业教育格局、中国播音学理论体系和语言传播自主知识体系,本硕博培养层次齐全,设有博士后流动站,为党的新闻舆论工作和宣传思想文化事业培养了众多优秀人才。

学院拥有国内一流水平的播音主持及语言传播教学研究团队,设有播音主持创作基础部、新闻播音主持系、综艺主持系、口语传播系,形成“一部三系”教学格局,搭建教学质量督导办公室、学科专业建设办公室、中国高等院校影视学会播音主持专业委员会秘书处办公室、普通话培训测试中心、新闻中心、全媒体学术中心、语言艺术创研中心、体育传播中心、教育服务中心、朗诵艺术团等机构。

学院的播音与主持艺术专业是首批国家级一流本科专业建设点,是国家级和北京市特色专业。学院有多门国家级一流本科课程、国家级精品课、北京市精品课,形成了以播音主持艺术为核心内容,以有声语言艺术创作、口语传播为纵深拓展,以实践教学为鲜明特色的课程体系,为我国播音主持及语言传播人才培养模式的创建和教学体系的形成奠定了重要基础。

学院教学力量雄厚,拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍,多位教师获评国家级教学名师、北京市教学名师以及校级教学名师。师生团队承担了多项国家级和省部级科研项目和重要的横向项目。2012年,学院获批建立教育部国家语委语言文字应用培训基地,播音主持艺术教学团队和语言传播教学团队荣获北京市优秀教学团队称号。2023年,学院获评“北京高校优秀本科育人团队”“国家通用语言文字推广普及先进集体”。2025年,学院播音主持艺术专业育人团队获评教育部第四批“全国高校黄大年式教师团队”。

作为中国语言传播人才培养和媒体语言传播研究的重要基地,学院通过播音主持及语言传播的教学实践和服务国家社会的业务实践,服务教育强国建设大局,提高民族的语言素养,塑造民族的精神气质,担负国家形象构建的重要任务,增强播音主持专业的社会影响力和国际影响力。

本方向综合运用新闻学、传播学、语言学、文学、艺术学、美学、哲学、社会学、心理学等学科理论和方法原则,研究广播电视领域中播音主持活动规律和方法。

本方向以广播电视播音主持实践为主要研究对象,同时关注新媒体中的口语传播活动以及公众表达体系当中的各种口语表达活动,研究和探索播音主持艺术及公众口语表达的基本规律、实践方法、传播模式,以及历史和现状、文化内涵、社会影响等问题,力求为促进播音与主持艺术一线创作水平的提升和全民族语言文化素养的提高做出贡献。

本方向孕育于新中国的人民广播播音事业,目前已拓展到语言传播及其文化传播的研究领域,在全国广播电视领域、艺术学领域影响广泛。

中国传媒大学艺术学专业播音主持艺术学方向及其前身,自1980年开始招收语言学硕士研究生,1999年开始招收广播电视语言艺术方向博士研究生,本学科已积累了四十多年的高层次播音主持人才培养经验,在全国语言传播人才培养领域中独树一帜。

播音主持创作是戏剧与影视专业领域中研究有声语言传播艺术的一个方向。其研究对象既包括传播主体的播音主持艺术,也包括受众的收听、收视心理和审美鉴赏。

本方向具有多学科交叉复合的特点,需要吸收、融合艺术学、新闻传播学、语言文学、心理学、社会学等诸多学科的研究成果,以信息传播为核心,研究运用有声语言表情达意、言志传神的艺术规律,以及声情并茂、悦耳动听的广播特点和声画和谐、赏心悦目的电视特点。

本方向的研究对于广播电视播音主持艺术业务实践具有直接指导作用,对于不断提高广播电视语言传播质量,打造精品节目,提升广播电视节目的品位与格调,都将发挥积极的作用。

本专业教师大多从事播音主持艺术、语言传播研究,其中13位教授,24位副教授,多位教师获评国家级教学名师、北京市教学名师以及校级教学名师。

近五年来,学院承担了包括国家社科基金重大项目《百年中国播音史》、国家社科基金艺术学项目《中国播音主持艺术的功能特质及历史演进研究》《中国演播艺术家与演播艺术发展研究》和国家社科教育学项目《教育数字化背景下民族地区普通话表达能力提升策略研究》等多项国家级及省部级科研项目。

包括:《播音主持艺术史论研究》《播音主持发声艺术》《专业创作基础》《戏剧影视史论》《播音主持业务研究》《播音主持创作实践》《普通话语音与水平测试》《播音主持艺术专业教育与教学法研究》《学术写作与AI辅助》《口语传播研究》《经典作品诵读》《全媒体口语表达应用研究》等。

学院研究生积极参加专业领域各项赛事,并斩获佳绩,比如在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、“诵读中国”中华经典诵读大赛、齐越朗诵艺术节暨全国大学生朗诵大会、中央广播电视总台主持人大赛等赛事中,都取得了很好的成绩。

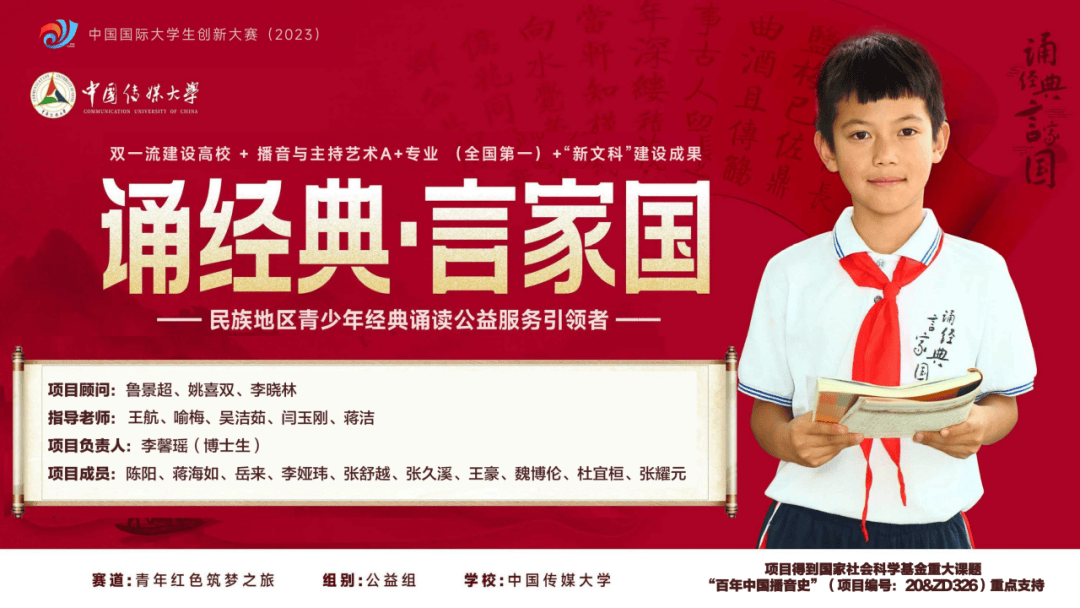

2023年,在中国国际大学生创新大赛中,我院“诵经典·言家国——民族地区青少年经典诵读公益服务引领者”项目荣获青年红色筑梦之旅赛道公益组全国金奖,这是我院在该项重大赛事中首次摘金,实现了重大突破。

▲ “诵经典 言家国”团队荣获中国国际大学生创新大赛(2023)全国金奖

近年来,有多位研究生发表高水平论文(C刊及以上),比如《新语境育人物采访新样态探析——以《面对面》巴黎奥运会运动员系列采访为例》《知觉”介入:数字空间中的乡村文化传播——基于行动者网络的视角》《央视春晚的社会记忆建构与生产机制浅析》等等。

多年来,播音主持艺术学院高度重视学术研讨及科学研究工作,积极凝聚学界业界力量,共谋播音主持创新发展。每年主办中国高等院校影视学会播音主持专业委员会年会论坛等学术活动,搭建学界业界交流平台。

2025年6月21日,中国高等院校影视学会播音主持专业委员会2025年度学术年会在云南艺术学院举行,发布了由我院创办的播音主持专业集刊《播音主持艺术研究》。这本学术集刊不仅为播音主持学界、业界提供了一个可以进行灵感激发、思想碰撞和认知共享的平台;同时,也力图建立一种新的思考维度——鼓励研究者从播音主持、语言传播以及各种人格化传播活动的角度来探讨个体、社会、文化、民族、国家等面临的时代新课题。

“齐越朗诵艺术节”创办于1997年,2013年更名为“齐越朗诵艺术节暨全国大学生朗诵大会”,是涵盖朗诵、讲座、研讨会、公益演出、论坛等多项内容的系列文化活动,成为传承和弘扬中华优秀传统文化的全国性语言文化盛会在,在全国具有广泛影响力,是国家语委评定的首批语言文化品牌活动优秀案例。

“辩与论公开课”创办于2015年,教师带领学生围绕三农问题开展政策学习和实地调研,并以“公开课”的形式展现同学们学习和调研的成果。活动创办以来,600多名学生走访了全国几百个村庄,同学们深入田间地头,用脚丈量祖国大地,亲身观察感受农村变化,思想政治教育润物细无声地融入到播音主持人才培养的专业教学中,形成了课程思政的独特模式。

“新闻播音主持基本功大赛”创办于2016年,活动抓住国家战略的制高点、青年学生的兴趣点和业务教学的切入点,通过“辩义识音”“新闻播报”“新闻话题”“第一现场”“全媒体创作”等环节,全方位锻炼学生的业务基本功,以赛促练,成效明显。同时,活动与中央广播电视总台中国之声、新华网、北京广播电视台等媒体合作,为学生提供了丰富多元的展示平台。

“青春诗会”作为播音主持艺术学院2022年创办的青年诵读品牌活动,力求融合音乐、舞蹈、表演、器乐等多种艺术手段,秉持以综合美育的朗诵展示活动引领青年人的价值取向。在坚持行业联动和全媒体覆盖的传播策略下,强化诗乐歌舞融合与跨时空叙事,打造青春诗会诵读品牌,成为有声精品与文化传承的创新标杆。

播音主持艺术学院学生积极参与重大体育赛事,彰显育人成效。学院师生积极参与中国网球公开赛、博鳌亚洲论坛、北京科技周等重大活动赛事,在其中担任中英解说播报员、志愿者等工作,既展现了高水平业务能力,又展现了大学生的青春风采。

播音主持艺术学院师生录制《习与大学生朋友们》(第二卷)有声书,于12月19日上线;学院师生录制的《新华通讯社90年90篇精品选》(有声版)入围“2024年数字阅读推荐作品”。

播音主持艺术学院师生积极开展国家语言文字推广普及工作。2024年,学院举行中国青年志愿者协会推普志愿服务专门委员会成立及推普经验交流会,会议成立了由共青团中央和教育部指导的“中国青年志愿者协会推普志愿服务专门委员会”。学院组织师生团队深入民族地区、边疆地区,推广普及国家通用语言文字。团队采取进村庄、进学校、进博物馆等方式,深入一线调研当地推普现状,通过实地调查了解实际需求,确保推普工作覆盖不同场所和人群。结合校地座谈、集中授课、诵读展演、融媒体直播等形式助力乡村振兴,帮助当地群众用普通话讲好乡村故事。多支队伍荣获教育部、共青团中央“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动优秀团队称号。以推普服务为基础,学院持续深化与各地合作,开展“国家通用语言文字推广普及”合作共建,举行“红色教育基地”授牌仪式,启动“普通话标准语音数据库”建设项目,组织新中国成立75周年重采普通话标准音活动等,形成了主题鲜明、内容丰富的推普服务体系。

毕业生主要去向为中央、省级主流媒体及新媒体平台、教育系统及国有企事业单位,充分体现了学院人才培养的专业契合度与社会认可度。部分毕业生投身文化创意、传媒科技及高校教育领域,就业层次和质量持续提升,呈现出结构优化、分布广泛、潜力突出的良好态势。

020-88888888